Ouvrir ou fermer la langue ?

En préparant avec Joëlle Cordesse un stage sur la norme linguistique, je suis tombé sur ce texte d’Hélène Romian dans un livre du GFEN :

L’école, de ce point de vue, devrait avoir pour objectif premier, en partant de la culture langagière des enfants telle qu’elle est, de l’étendre, la diversifier, la structurer, la conceptualiser. Et c’est dans cette structuration, cette conceptualisation qu’intervient en second lieu l’observation des caractéristiques du code linguistique, qui peut alors faire sens

Un tel objectif induit la prise en compte à l’école de l’ensemble des pratiques sociales du langage: le rap et Apollinaire, la BD et Molière, les conversations de marché et le manuel de sciences, la TV et Stendhal, la littérature de jeunesse et Éluard… Sans anathème sur le langage des « sauvageons » des cités, sans hiérarchisation. Sans couper les enfants de leurs racines. Sans les enfermer dans leur communauté d’origine.1

Juste après cet article, un article d’Élisabeth Bautier affirme exactement le contraire :

force est de constater que les élèves en difficulté, en particulier de milieux populaires, le sont encore le plus souvent du fait de leurs activités langagières et de leurs réalisations, ce que montrent les évaluations nationales; les travaux de recherche et les insistances des programmes sur cette question le mettent en évidence. L’acceptation par l’institution d’une pluralité de normes dans certains échanges oraux, et plus généralement une plus grande ouverture à des formes du français non standard, ne serait-ce que par le biais de l’introduction d’une pluralité de genres discursifs, ne résolvent pas en fait les difficultés plus grandes, plus profondes des élèves, difficultés que l’attention aux formes masque et qui se situent dans les rapports entre pratiques langagières scolaires et apprentissages. En revanche, cette ouverture tend à délégitimer la fonction même du français standard, d’une langue grammatisée fondée dans l’écrit, nécessaire quand il s’agit d‘apprendre et de s’approprier des savoirs dans une logique qui est celle de la littéracie étendue2 .

Littéracie étendue

J’ai bien relu plusieurs fois : l’acceptation d’une pluralité de normes, l’introduction d’une pluralité de genres discursifs tend à délégitimer la fonction même du français standard quand il s’agit d‘apprendre. Une seule norme donc, un seul genre discursif à l’école ? L’école serait donc un lieu à part où on apprend la littératie étendue, pas la restreinte. Séparer ainsi deux monde celui de l’école et celui du hors l’école m’a semblé violent. Mais oui, c’est exactement ce qu’Élisabeth Bautier écrit ailleurs :

Être littéracié, c’est considérer que le plus important pour penser, réfléchir, travailler, c’est le texte. Ce n’est pas l’expérience de chacun. C’est un retournement pour une grande partie de la population. C’est quelque chose de violent 3

Ce texte m’a fait supposer que ces oppositions dualistes entre élèves en difficulté et élèves en réussite, littéracie étendue et littéracie restreinte, pratique langagières scolaires et pratiques langagières sociales, français standard et français non-standard, savoir et ignorance sont des avatars du grand Partage. Le « Grand Partage » constitue un thème anthropologique récurrent et fondamental. Il désigne une ligne de séparation entre « Eux » et « Nous » (sociétés dites « primitives » / sociétés dites « civilisées »), entre logique et pré-logique, mais aussi entre Nature et Culture, ou encore entre humains et non-humains4. Du grand Partage, il découle que nous, « les modernes » qui connaissons vraiment le monde, nous ne sommes pas des « non-modernes » définis par le fait qu’ils continuent de projeter leurs croyances naïves sur une nature qu’ils demeurent incapables d’objectiver.

Discours vertical

Comme certains camarades du GFEN tiennent Bautier en haute estime, ainsi que les travaux d’ESCOL, j’ai lu plusieurs des livres et articles écrits par les membres d’ESCOL

Ainsi, dans une conférence, Jean-Yves Rochex explique que :

Dans les classes considérées comme en difficulté, on n’utilise que rarement les mots des disciplines avec les élèves. Le registre langagier se cale sur les objets familiers sans être ressaisi sur un registre qui serait celui des savoirs disciplinaires. On privilégie le discours horizontal de la communication au détriment du discours vertical, instructeur, qui secondarise les expériences par la conceptualisation et la généralisation5.

Ou la la ! Au GFEN, on n’envisage pas de faire des discours en classe. Ce n’est pas seulement dans des conférences ici ou là, que Jean-Yves Rochex diffuse cette idée, mais dans la revue du GFEN, Dialogue, qu’il écrit :

Ces deux processus de différenciation passive ou active s’alimentent l’un et l’autre de logiques hétérogènes portant sur : la place et le statut minorés, voire transparents, des contenus et enjeux de savoir au regard des tâches que l’on prescrit aux élèves, les situations et activités proposées aux élèves étant bien plus pilotées par les tâches que par les savoirs censés y être acquis ou mis en œuvre ; une logique peu maîtrisée d’assouplissement, voire de brouillage, des formes et modalités de classification des savoirs, de délimitation entre savoirs et expériences scolaires et ordinaires, entre discours vertical instructeur propre à des logiques de savoir et de travail intellectuel départicularisées et décontextualisées et discours horizontal régulateur propre à la communication dans les situations et les interactions ordinaires (au sens de non liées aux enjeux de savoir) dans la classe6.

Ce que j’ai retenu de l’ensemble de mes lectures c’est un ensemble de préconisations qui ressemble fort à l’enseignement le plus traditionnel :

— les activités prescrites aux élèves doivent être « pilotées » par les savoirs censés y être acquis.

— la nécessité de plusieurs types d’explicitations, faite par l’enseignant qui est celui qui parle le plus en classe.

— l’usage nécessaire, par l’enseignant, du vocabulaire et du discours disciplinaire, vertical descendant.

Où est l’éducation nouvelle ?

Ce que je me suis construit au GFEN, c’est un pratique qui repose sur des principes inverses :

— les activités des élèves doivent être « pilotées » par des questions à résoudre.

— Il y a des nécessités d’explicitations, avant, pendant et après l’activité, qui doivent faite par les élèves. Ce sont donc eux qui parlent le plus.

— le vocabulaire disciplinaire, indispensable, doit lui aussi être construit par les élèves. Pas seul, mais la langue se construit en même temps que le concept dans un processus ascendant.

À ce point de mes lectures, j’étais fort embarrassé. Jean-Yves Rochex, longtemps membre du bureau national du GFEN me semblait vraiment marquer des buts contre son camp ; ou pour moins, le mien. Quand il affirme que beaucoup de ceux qui se revendiquent de « l’Éducation nouvelle » n’en ont qu’une connaissance très vague, on peut se demander s’il n’est pas la première victime de cette ignorance :

Par ailleurs, ce qui se diffuse du travail des mouvements pédagogiques, comme d’ailleurs des travaux de recherche ou des cadres théoriques qui les soutiennent, relève souvent plus de vulgates édulcorées n’ayant qu’un rapport assez éloigné avec la réalité de ce travail, que de ses principes fondateurs, de ses résultats et élaborations. Jacques Testanière avait ainsi montré, dans une des rares recherches dont on dispose sur ces questions, que nombre d’enseignants se revendiquant de « l’Éducation nouvelle » n’avaient qu’une connaissance très vague de ses auteurs ou travaux fondateurs ou plus actuels, et n’en retenaient guère que quelques grands principes généraux et très doxiques7.

Moment difficile. Je me sentais un peu comme l’enfant du conte de Grimm Les nouveaux habits de l’empereur. Au GFEN, j’entends Rochex par ici, Bautier par là, alors qu’ils m’apparaissent comme les agents infiltrés de ceux que nous combattons depuis un siècle.

C’est alors que je suis tombé sur un article de Philippe Meirieu : « Peut-on comprendre ce qui se passe à l’école en faisant l’impasse sur la pédagogie ?8 »d’où sont extraites les citations suivantes :

Élisabeth Bautier et Patrick Rayou se défendent, à deux reprises dans cet ouvrage (pp. 91 et 95) d’être des « nostalgiques ». Sage précaution ! Une lecture trop rapide du livre pourrait, en effet, laisser penser qu’ils s’inscrivent dans la doxa dominante en matière d’éducation… doxa hégémonique dans le champ éditorial et intellectuel depuis la publication de De l’École de Jean-Claude Milner (1984)9,

Pourquoi, en effet, toujours regarder les situations qui dérapent – où l’absorption par la tâche devient toute-puissante – sans les comparer à d’autres situations d’apprentissages où l’élève est placé en situation, par un cadrage rigoureux des consignes, contraintes et ressources, de s’approprier des savoirs dans la tension « tâche / objectif »? Cela serait plus utile, à mon sens, que de faire peser systématiquement la suspicion sur les situations où il y a « de l’activité », mélangeant, d’ailleurs, au passage, cours dialogués, expérimentations bricolées et situations-problèmes… au risque de laisser penser, aux gens de mauvaise foi, que l’absence de dialogue et de toute « activité » des élèves garantit, à elle seule, les apprentissages10.

Quand on passe à la pratique

Le troisième membre d’ESCOL qui est largement présent sur le site du GFEN est Stéphane Bonnery. Contrairement à Élisabeth Bautier et Jean-Yves Rochex qui écrivent toujours en termes très généraux, cet auteur a décrit avec beaucoup plus de précision une observation de coursen classe de 6e 11 :

Colorier une carte de géographie ?

Amidou est en cours de géographie et c’est la première fois de l’année qu’ils font une carte de géographie. Il s’agit d’apprendre à réaliser une carte en respectant un code de couleurs en fonction des reliefs – les plaines sont en vert et les montagnes en marron. Pendant toute la séance, l’enseignante essaie d’attirer l’attention des élèves sur ce code. Elle dit et redit : « Quand il y a plus de 1 000 mètres, on utilise le marron le plus foncé » ; « Si c’est moins élevé c’est moins foncé », etc. Amidou lui, agit comme à l’école élémentaire : il cherche à bien colorier, « à faire juste ». Il a, depuis le début de sa scolarité, développé une façon de faire que l’on observe souvent dans des classes d’établissements populaires : seul le résultat compte. Ainsi, avec d’autres élèves, il va harceler l’enseignante : « Madame, cette zone-là c’est vert ? ». Et l’enseignante répond : « Mais non, je l’ai dit deux cents fois, c’est le marron le plus foncé parce que… ». Mais, quand elle explique pourquoi c’est le marron le plus foncé, Amidou et d’autres, n’entendent que le nom de la couleur et, tandis qu’elle donne les explications, ils se contentent de colorier, sans essayer de comprendre.

Pour Amidou, il est évident qu’il est là pour « faire le travail » c’est-à-dire pour appliquer des consignes. Il n’imagine pas que cette tâche vise des contenus de savoir : la notion de relief, le codage d’une carte. À l’inverse, pour l’enseignant – qui a été un bon élève – il est très compliqué de comprendre ce que les élèves ne comprennent pas, surtout quand le résultat est correct. Car, à la fin de la séance, Amidou a effectivement bien colorié sa carte. Mais il n’a pas compris pourquoi c’est exact. Et ce n’est pas à la maison qu’il va mieux le comprendre, ni même pendant l’aide aux devoirs quand il révise pour l’interrogation prévue. Quand quelques jours plus tard, il doit colorier une carte différente – car pour vérifier que les élèves ont bien compris l’enseignante ne donne pas la même carte que celle réalisée en classe – Amidou ne sait pas faire. Il est même scandalisé : « C’est pas juste, c’est pas la carte qu’il fallait apprendre ! ». Et, quand je lui demande comment ont fait ceux qui ont réussi, il répond : « Je me demande bien qui leur a dit que ce ne serait pas la même carte » !

Stéphane Bonnery décrit ce qu’il voit, comment agit et parle l’enseignante, que fait et demande Amidou, ce qu’il déduit du mode de pensée d’Amidou et de ses semblables. Dans un autre texte, il esquisse, sans vraiment le décrire précisément, ce qu’il imagine qu’il aurait fallu faire12 :

De telles observations ne mettent pas seulement en cause les façons de faire de l’élève, elles interrogent la co-construction des difficultés scolaires entre l’élève et l’école. Les formes du travail scolaire auxquelles l’élève est confronté participent aux malentendus. Ce sont des malentendus sociocognitifs : ils dépendent d’évidences qui ne sont pas les mêmes d’un milieu social à un autre. Le dispositif observé n’est pas assez cadré (absence de validation collective et institutionnalisée des résultats, non explicitation des liens logiques entre exercices car ces liens sont du domaine de l’évidence : leur explicitation ne fait donc pas partie de la mise en travail) tout en étant morcelé en mini-tâches (effectuation d’une liste d’exercices, l’attention est alors focalisée sur la résolution successive de ces mini-tâches pour se conformer au résultat validé par l’enseignante). « L’élève est simplement mis en présence du savoir dans une série d’exercices dont le cadrage trop diffus ne le contraint pas à mobiliser l’attitude cognitive sollicitée, mais le laisse adopter celle qui lui semble aller de soi ».

Il aurait donc fallu un « cadrage », des liens explicités (par l’enseignante), que l’attention soit focalisée ailleurs que sur la tâche (comment ? Par une autre explicitation ? ) que les résultats soient validés (comment ? Par qui ? ),

Comme je ne peux absolument pas me satisfaire de ces dénonciations floues qui expliqueraient l’échec scolaire, mais qui ne prennent pas le risque de dire comment faire pour que ça marche.

Le premier problème, c’est le premier problème

Avant de commencer : quel est le problème ?

Nous circulons dans les villes, les campagnes, les montagnes (et les mers pour ceux qui possèdent un yacht !). Nous nous créons des représentations mentales de cet espace, en particulier à travers nos pas et nos yeux. C’est une pratique horizontale, et parfois pentue. Nous partageons aussi ces représenterons, en particulier par des cartes.

Ces deux aspects ont été largement travaillés par les géographes :

Un premier aspect des représentations de l’espace est interne, construit par la fréquentation de l’espace qu’on se représente.

La géographie des représentations s’interroge sur le « world in the head », c’est-à-dire aux processus qui sous-tendent les comportements humains avec comme postulats principaux (Bailly, Raffestin, Reymond, 1980) : que la connaissance humaine est acquise à travers l’expérience temporelle, spatiale et sociale; que les représentations et l’imaginaire renvoient à la genèse des connaissances; qu’il existe une relation directe et indirecte entre ces représentations et les actions humaines.13

Cette représentation de l’espace est intime et sociale. Ainsi chez les Inuit,

L’humanisation du territoire passe aussi par la mise en place d’un système toponymique, expression de la perception inuit de l’espace. Le baptême des multiples entités qui le composent transforme l’espace habité en un territoire « possédé par la parole », associé à la communauté des Inuit. Il en est en effet un élément à part entière, au même titre que le gibier et les hommes. Par le baptême de ses lieux, les Inuit créent une relation forte avec le territoire, dont les multiples noms ne font que renvoyer à ses occupants eux-mêmes, à leurs activités et à leurs émotions14.

Cette géographie des représentations donne lieu également à des travaux sur les représentations chez les élèves. Ainsi, Kaira Hamza a étudié les Représentations cognitives de l’espace urbain chez les adolescents15 dans la ville de Belfort.

Un second aspect est la communication de ces représentations par des cartes. Qui peuvent se croire “objectives”, comme si la carte n’était qu’une image assez fidèle du territoire. Ou bien assumer des choix graphiques, comme le détaille l’ouvrage fondateur et de référence : Sémiologie graphique16,

Des individus qui ont des représentations différentes d’un territoire ne produisent pas la même iconographie de ce territoire. Ainsi, les distorsions observées entre représentations iconographiques de l’espace et la réalité physique de cet espace ne sont pas simplement imputables à des particularités de perception ou d’expérience. Elles sont probablement le fait de construits socio-cognitifs largement partagés…17

Cette communication par la carte, est un processus de communication sociale, usuel, fréquent ; on trouve des cartes dans les villes, dans les trains, sur les aires d’autoroute, dans le magazine, dans des journaux aussi populaires que L’indépendant catalan, qui n’est pas réputé pour son haut niveau intellectuel

« Une carte se définit peut-être moins par des traits formels que par les conditions particulières de sa production et de sa réception, par son statut d’artefact et de médiation dans un processus de communication sociale18 »

En bref, commencer la première carte de géographie comme si la carte n’était pas une pratique sociale, me semble beaucoup plus grave que les petits reproches que fait Stéphane Bonnery à cette enseignante.

Le relief

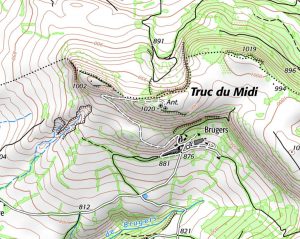

Les cartes sont des feuilles de papier (en dehors des cartes en relief, fort peu pliables et transportables). C’est donc un défi de matérialiser le relief sur une carte. Autrement dit comment représenter ceci (Truc du Midi, Lozère, près de Marvejols) sur une carte :

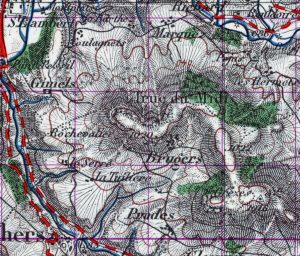

Les cartes anciennes utilisent une représentation hybride : la carte est un territoire vu de haut, mais les montagnes sont vues de profil.

Plus récemment (1866), l’armée française a utilisé des cartes « en hachures ». 19. Plus les hachures sont serrées, plus la pente est grande. Ces cartes conçues pour les militaires sont censées permettre une compréhension du terrain où pourraient se dérouler des combats d’infanterie, d’artillerie, des mouvements de chars. On voit donc qu’une surface plate est entourée de pentes raides (typique des trucs, mot occitan qui désigne ce type de reliefs)

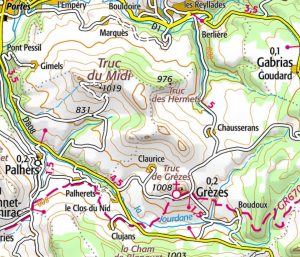

En 1950, on a ajouté de la couleur à ces cartes, des courbes de niveaux, en conservant les hachures :

Un autre usage des cartes correspond aux cartes routières (en particulier les cartes Michelin). Destinées aux automobilistes, elles se préoccupent peu du relief. Seules les routes sont matérialisées sur la carte, les chemins sont ignorées (sauf parfois les GR). Là où la route monte fortement ou très fortement, la pente est matérialisée par des chevrons simples ou doubles (voire parfois triple). Les points cotés sont très visibles. :

Aujourd’hui où la randonnée est devenue une activité populaire, l’Institut Géographique National (IGN) vend des cartes « de randonnée » où figurent presque tous les chemins. l est intéressant de noter que le relief est matérialisé de façon immédiatement visible par des ombres. Elles correspondent aux ombres que ferait un soleil situé au nord, à une hauteur importante, dans une position qu’il n’occupe jamais. Plus discrètement, l’altitude est précisée par des points cotés. Enfin des courbes de niveaux permettent une lecture plus fine des altitudes. :

À d’autres échelles ces courbes sont plus visibles :

Sur les cartes aux 25000e on trouve enfin des figurés spéciaux pour indiquer des falaises, abrupts non franchissables :

Pour moi, il est clair que les problèmes principaux du cours raté de cette enseignante de géographie en 6e c’est :

— d’une part qu’elle enseigne un savoir disciplinaire, vertical, coupé des savoirs horizontaux, savoirs d’action que possède toute personne qui s’est déjà servie d’une carte. J’oserai dire que c’est parce qu’elle suit les préconisations d’ESCOL : l’activité est destinée à transmettre un savoir scolaire sans aucune interrogation sur les pratiques sociales intelligentes et efficaces qui existent hors de l’école. Sur un site belge de partage de pratiques, il y a une évidence : il faut travailler l’espace géographique à l’aide d’outils mais aussi le vivre20.

— manifestement, il n’y aucun « conflit socio-cognitif » entre élèves. Si l’activité commençait par « Dessinez une carte qui montre le relief », on aurait un débat entre différentes solutions, débat entre élèves.

— tous les élèves sont mis en positions d’applicateur des consignes et des normes : qui décide du « code »? Pourquoi les plaines sont en vert et les montagnes en marron. D’où sort la limite posée à 10000 mètres ? Nombre magique ?

En première S

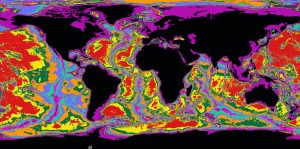

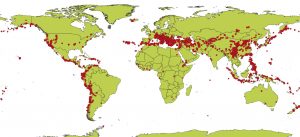

J’ai été en situation d’enseigner la cartographie du relief, à des élèves de première S, dans un contexte un peu différent : pour comprendre la tectonique des plaques, il faut mettre en corrélation la localisation et la nature des volcans & la répartition de la sismicité sur la Terre & les montagnes qui sont presque toujours des « chaînes », des sommets groupés en alignements & les fonds océaniques (parce que la limite des continents sont au bord du plateau continental, qu’il faut rendre compte des rides médio-océaniques, qu’il existe des « fosses , elles aussi allongées). Donc — je passe sur les cours et TP précédents — on en arrive à se poser la question des reliefs sous marins. Question cruciale, car c’est elle qui a mis le feu aux poudres dans un article de Harry Hess21 et fait basculer tout la communauté des géologues et des géophysiciens d’une conception de continents fixes à la tectonique des plaques.

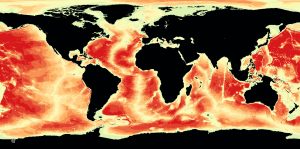

Ce travail a été fait par les élèves à l’aide du logiciel Qgis (ou Quantum Gis) qui est un système d’information géographique (SIG). Ce logiciel permet de traiter une information — en entrée du processus — constitué par une « image » du fond des océans, grille de pixels, chaque pixel correspondant à un carré de une seconde d’arc de côté (soit 1853 m). Dans chaque pixel est stocké sous forme de nombre, la profondeur moyenne de la mer à cet endroit. Quand on ouvre l’« image », ça affiche un grand rectangle gris. Le logiciel permet de transformer ces données pour l’instant invisibles en carte colorée, en lui donnant des règles comme :

Entre 0 et 1000 mètres de profondeur, colorier en rouge ; entre 1000 mètres et 2000 mètres colorier en jaune, etc. On est donc dans une situation très similaire à celle d’Amidou.

À une énorme différence près. Presque tout le travail qu’on prescrit aux élèves est un travail qui est fait avec de faux outils, émoussés pour leur rendre le travail plus facile, et de fausses données pour éviter les faux positifs, les faux négatifs, les malentendus possibles. C’est-à-dire des outils et des données scolarisés comme on dit qu’une arme est neutralisée, inapte à un usage réel.

Voilà donc les élèves au travail, essayant de mettre en œuvre leurs premières idées :

idée 1 : les points les plus profonds étant à environ 10 000 mètres, on va couper en 10, et colorier chaque tranche avec une couleur.

Le résultat obtenu est très joli !

Il y avait tant d’options sur ce vrai outil qu’on s’est amusé, mais aussi qu’on a découvert. Plusieurs élèves trouvent que la carte n’est pas « lisible ». Il faut faire confiance aux capacités d’autocorrection des élèves, à leur sens critique. Dans la discussion qui s’ensuit leur parole a un poids différent de celle du prof ; moins parole d’autorité que parole de raison venant de pairs.

Deux discussions s’entrecroisent, correspondant très précisément aux figures imposées de l’enseignante d’Amidou :

— Quelle palette de couleur utiliser ?

— Comment répartir les limites des couleurs ?

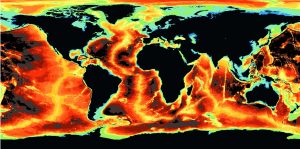

Idée 2 : Un accord se fait rapidement sur la palette : « un peu comme l’arc en ciel », ou bien « du rouge au bleu comme des températures » ; en tout cas, une sorte de « gamme, de continuité de couleurs… » Tentative :

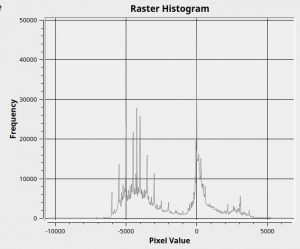

Idée 3 : Pour le découpage, c’est plus compliqué. On peut faire des coupes pour regarder le profil topographique. Pour mieux avancer22 — avec mon aide — les élèves mobilisent des savoirs statistiques, vus en maths sur les déciles, quartiles, quantiles… et je leur montre que ça existe dans les options :

Pour comprendre ce que le logiciel fait « automatiquement », on examine l’histogramme des profondeurs :

Tâtonnements variés aboutissant à des cartes de ce type :

Les élèves sont très satisfait.e.s d’avoir mis en évidence le plateau continental, repéré dans une situation antérieure, bien visible en bleu-vert clair.

Si l’on regarde ce travail avec un peu de recul, on voit que c’est un travail de graphicacie :

La graphicacie (ou graphicatie) est un néologisme construit en référence à la « littéracie » (aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite) et la « numéracie » (aptitude à comprendre et à utiliser une écriture mathématique, algébrique, la représentation graphique des fonctions, la symbolisation des transformations des figures : rotations, translations, homothéties, etc) : c’est la compétence étendue nécessaire à la communication de relations qui ne peuvent pas être communiquées avec succès par des mots ou une notation mathématique seule; c’est un savoir-faire qui utilise des cartes, des schémas, des graphiques, des courbes, des diagrammes, etc.

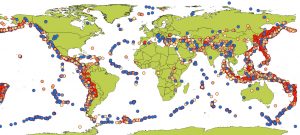

Ainsi,dans la suite du travail, les élèves de première ont construit des cartes des séismes mondiaux. Sur cette carte,un de leurs choix : montrer la profondeur des séismes ; les séismes superficiels en bleu, les profonds en rouge.

Sur celui-ci, la taille des points dépend de la magnitude du séisme :

Cette notion de graphicacie étendue est nécessaire car la formalisation des savoirs ne saurait se réduire à une formalisation par le langage. Elle n’est pas seulement un outil de stockage, de résumé, d’ornementation de données traduites dans un langage graphique. Elle est un mode de pensée, au même titre que l’écriture est une forme de la pensée qui ne peut se réduire à un oral « congelé » pour conservation et que la numéracie est une forme de pensée inventive, critique, argumentative…

La graphicatie est en particulier une opportunité pour penser les logiques non linéaires, logiques de la complexité et des systèmes dynamiques, difficile à réduire à une exposition linéaire.

Conclusion

L’école est un lieu où les rôles sont prescrits, la mise en scène assez figée. Ce que Christine Delory-Momberger désigne sous le nom de ritualisation23. Le cérémonial habituel, c’est un professeur qui parle, au besoin en instaurant un dialogue avec la classe ; des élèves qui écoutent ou répondent. Parfois les élèves parlent mais toute référence à l’extérieur est le signe de dissipation. Le savoir de l’école est un discours sur les objets de l’école, en dehors de toute finalité pratique. L’école n’est que très rarement le lieu d’une expérience et d’une connaissance directes du monde.

Les chercheurs d’ESCOL proposent donc de conserver cette liturgie. Les professeurs doivent aider les élèves à s’adapter à cette école, pour pouvoir y réussir. Que se passe-t-il alors : les “bons” élèves sont ceux qui savent user de faux-semblants, faire illusion. Ils affectent des sentiments d’intérêt pour le savoir, alors qu’ils n’en éprouvent souvent pas. Mes enfants et mes petit-enfants qui réussissent ou ont réussi à l’école m’ont très souvent dit, parfois avec colère, leur désintérêt pour certains savoirs scolaires. Mais l’école leur enjoint de faire semblant d’être des élèves.

À rebours de cette mise en conformité des élèves, je propose aux élèves une fiction. Faisons semblant d’être des chercheurs24, faisons semblant d’être des professeurs25. Dans la fiction, tout le monde sait qu’on est devant un fabriqué (fiction vient du latin fingere = fabriquer). On ne se prend pas au sérieux comme élève ou comme professeur. On fait entrer le monde extérieur, les expériences de vie, dans l’école. La liberté de la fiction permet de choisir un mode de jeu, où on est libre d’éprouver toute sorte de sentiment.

Dernier coup, un petit coup avant la route, ça peut pas faire de mal : les langues sont des pratiques hautement sociales. Tous les enfants les apprennent, sans grandes difficultés. Mêmes les trisomiques, les enfants au cerveau abîmé apprennent à parler. Une langue, souvent bien. Quand on parle de dysphasie ou d’aphasie, il ne s’agit pas de ne pas savoir parler du tout. Cette langue maternelle est apprise dans l’interaction sociale avec un très fort taux de succès. Quand les langues sont enseignées à l’école, réduites à leur dimension scolaire, elles ne sont pas apprises, avec un très fort taux d’échec. C’est vrai pour les langues étrangères, mais c’est également vrai pour la langue scientifique. Imaginer combattre cet échec avec une meilleure didactique en faisant plus d’école me semble une fausse piste.

==================================================================================

Pour télécharger ce texte au format pdf : relief

==================================================================================

1 Culture commune en français : quelles conditions ? par Hélène Romian ; in Pour en finir avec les dons, le mérite, le hasard. La Dispute ; 2009 ; page 218

2 Ambitions et Paradoxes des pratiques langagières scolaires par Élisabeth Bautier ; in Pour en finir avec les dons, le mérite, le hasard. La Dispute ; 2009 ; page page 229

3 https://communaute-francaise.lire-et-ecrire.be/images/documents/pdf/analyses2009/permettre_a_tous_d_acceder_a_la_litteracie_etendue.pdf

4 Voir Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes, La Découverte, 1991, et Médecins et sorciers ; Tobie Nathan, Isabelle Stengers

6 Jean-Yves Rochex ; Dialogue 155 – Réussir, du collège au lycée : quelle approche des savoirs ? -janvier 2015

12 https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/bonnery-comprendre-l-echec-scolaire-vlv2_1553256940291-pdf

13 Espace géographique ; Distances et espaces : vingt ans de géographie des représentations Antoine S. Bailly ;

https://www.persee.fr/docAsPDF/spgeo_0046-2497_1985_num_14_3_4033.pdf

14 http://deey.free.fr/documents/Documents territoires/Territoire, lien ou frontière/TEXTES/ETHNOGEO/COLLIGNO.PDF;et aussi http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/arctique/articles-scientifiques/representations-paysageres-inuites-et-qallunaat

16 Bertin Jacques, Sémiologie graphique, Paris, Mouton/Gauthier-Villars, 1967 ; on pourra aussi trouver de nombreux détail sur https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/pdf/2018-11/guide_insee.pdf

17 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01934636/file/2018_Representations_sociocognitives_de_l_espace_geographique-Dernat_Bronner_Depeau_Dias_Lardon_Ramadier.pdf page 48

18 Christian Jacob ; L’avènement de la carte comme médiation. https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/9050

19 L’application Multicarto permet gratuitement de voir toutes ces cartes.

21 En 1962, l’océanographe américain Harry Hess présente une synthèse de toutes les données acquises sur les fonds océaniques. Il en déduit que les dorsales médio-océaniques sont le lieu où de la matière volcanique montant du manteau forme la croûte océanique.

24 « Mission vers ma planète », qui reste à écrire…

25 Expérience de Meselson et Stahl, en cours d’écriture

Commentaire sur “Pratiques sociales ou discours scolaires ? Comment savoir ?”